ご利用者の声

- 株式会社別注家具製作所

- # メーカー

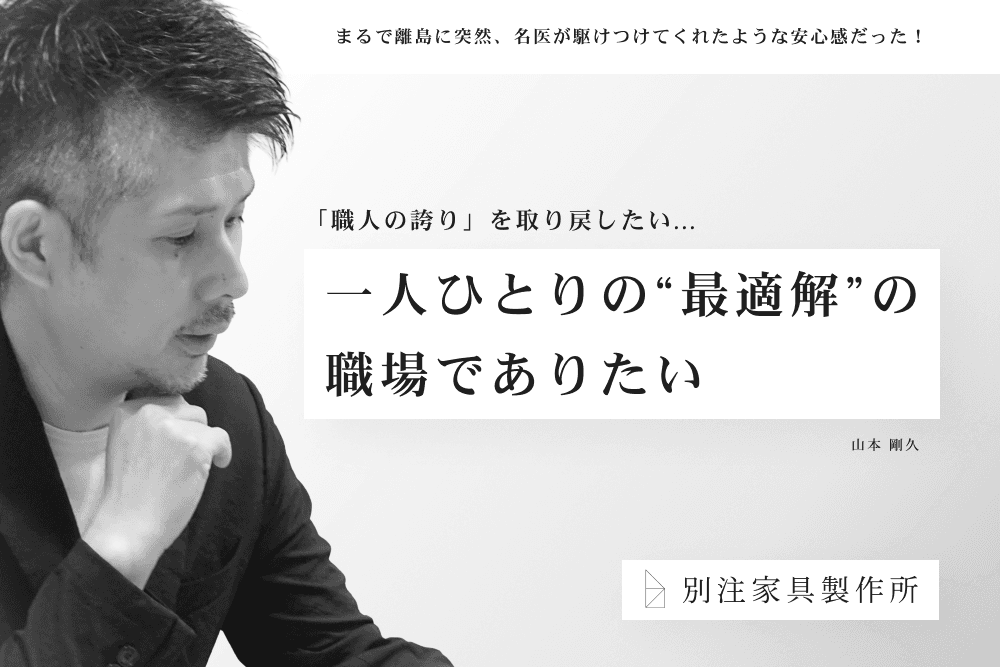

一人ひとりの“最適解”の職場でありたい

株式会社別注家具製作所様は、社員の「将来のお金に関する不安」を解消するためにマネリペを導入しました。マネリペは、企業の従業員向けにお金に関するアドバイスを提供する福利厚生サービスで、税金や投資、保険の専門家が従業員をサポートします。

今回は、マネリペ導入前の課題や導入後の成果について、株式会社別注家具製作所の山本様にお話を伺いました。

61年前の「職人の誇り」を取り戻したい

インタビュアー:御社の事業内容について、簡単に教えていただけますか?

山本社長:当社はいわゆる家具製造業で、京都に自社工場を構えています。主にオーダー家具の製造を行っており、納入先は東京都内のオフィスが中心です。既製品では対応できない部分を、オーダーで柔軟に対応しているのが特長ですね。その他、店舗やホテル向けの業務用家具や、内装工事の一部も手がけています。

インタビュアー:御社は昭和39年に山本社長のお父様が創業されたと伺いました。当時はどのような事業内容だったのでしょうか?

山本社長:父が最初に手がけたのは、椅子の下地づくりだったんですよ。そこから少しずつご縁が広がって、百貨店の店舗什器なども任せていただけるようになりました。

だんだんと木工だけでなく、いろんな素材や加工にも挑戦するようになっていったんです。もう創業から半世紀以上になりますが、ずっと大切にしてきたのは「人」ですね。特に、“作り手”である職人たちの存在こそが、この会社を支えてくれたと思っています。

インタビュアー:職人さんという存在を、会社の“土台”として大切にされているんですね。

山本社長:そうなんです。私が入社したのは、ちょうどバブルがはじけて業界全体が冷え込んでいた頃でした。百貨店も次々に倒れて、社内も元気がなくなっていて……。

父の話では、創業当時の職人たちは毎日いきいきと働いていたそうなんですが、私が見た職人たちは、どこか希望を失っているように見えたんです。

インタビュアー:職人さんの様子に、強い違和感を抱かれたのですね。

山本社長:はい。「もう一度、職人が誇りを持って元気に働ける環境をつくりたい」と、本気で思ったんです。

建築や家具の業界って、まだまだ福利厚生や労働環境が行き届いていない部分が多くて。だからこそ、そこにしっかり向き合って、少しずつでも変えていきたい――そんな思いでこれまでやってきました。

インタビュアー:職人さんの世界って、技術があっても報われにくいという声も聞きます。

山本社長:まさに、そのとおりです。職人を一人前に育てるには、5年、10年という長い時間が必要なんです。

でもここ30年ほどで、業界全体に“ものづくりを外注化する”流れが広がってしまいました。その結果、自社で職人を抱える企業が減って、いくら腕があっても仕事が安定せず、続けられなくなる人が増えていて…。私自身、そうした姿を何度も見てきました。

インタビュアー:そういった経験が、「職人のイメージを革新する」というメッセージにつながっているんですね。

山本社長:はい。職人という仕事の価値を、もっと社会に認めてもらえるようにしたいと思っています。

だからこそ、私たちは何でも請け負う「総合請負工事業」ではなく、家具に特化した“専門工事業”という立場にこだわっているんです。

インタビュアー:あえて業務の幅を広げないのは、なぜですか?

山本社長:「総合請負工事業」として事業を広げると、実際の作業はほとんど外部の会社に任せることになります。工場も職人も自分たちで抱えず、すべて外注で回すというビジネスモデルになってしまうんですよね。

でも私たちは、職人を自社で育て、自分たちの工場で丁寧にものづくりをすることに価値を感じています。外注に頼りきりになると、“人を育てる力”や“一貫したものづくり”といった自社の強みを失ってしまう可能性があると思うんです。

インタビュアー: “育てる”という姿勢がぶれないんですね。

山本社長:はい。外からはなかなか見えにくい部分かもしれませんが、私たちが一番大切にしているのは、まさにその姿勢です。

だからこそ、むやみに業態を広げるのではなく、自分たちらしい価値を発揮できる場所に力を注いでいます。

工場併設で、手離れよく

インタビュアー:「工場と会社が併設されている」という点について、その強みを教えていただけますか

山本社長:やはり、発注業務の省力化が図れるという点ですね。すべての工程を一気通貫で弊社が対応することで、お客様の煩雑な業務を解消できると考えています。

最近はどの企業様も人手不足に悩まれていますから、この「手離れの良さ」は大きな強みだと実感しています。

私たちの本社と工場は京都に併設されており、業務の約8〜9割は東京都内のオフィスや店舗、ホテル向けのオーダー家具製作です。ほとんどの家具は京都で製造し、東京に搬送して設置まで行っています。この体制こそが、私たちがここまで成長してこられた大きな要因だと感じています。

インタビュアー:東京のニーズを京都から取り込んでいるというわけですね。

山本社長:まさにその通りです。そして、私たちが掲げている「対応品質」という言葉には、単なる製品の精度だけではない、もっと深い意味が込められています。

お客様のデザイン意図をきちんとくみ取り、それを丁寧に形にしていく――。そのプロセスに、私たちは強いこだわりを持っています。

単に家具を作って納品するのではなく、ひとつのプロジェクトとして、お客様と同じ方向を見ながら並走していく。そうした姿勢を、これからも大切にしていきたいと考えています。

お客様の満足に応える「対応品質」というポリシー

インタビュアー:「対応品質」という言葉は、カスタマーサポートなどでよく耳にしますが、御社がこれを掲げる理由を教えていただけますか?

山本社長:私たちが「対応品質」を掲げているのは、最終的な“満足度”に直結すると考えているからです。単に家具を納品するだけでなく、お客様の手間やストレスを減らし、プロジェクト全体を円滑に進めることに重きを置いています。

インタビュアー:仕上がりに差をつけるのが難しい業界だからこそ、「対応品質」の重要性が増しているんですね。

山本社長:おっしゃる通りです。だからこそ、私たちは“仕上がり”以上に“対応”に力を入れています。最初の打ち合わせから設置完了まで、お客様が安心して任せられる体制をつくることが、私たちの強みです。

その積み重ねが信頼につながり、他社と一線を画すポイントになっていると感じています。

家具デザイナーを夢見る学生を応援する奨学金制度

インタビュアー:御社は、空間デザイナーを目指す学生を応援する奨励金付きコンペも展開されていますよね!きっかけは何だったのでしょうか?

山本社長:はい、昨年末、ある学生さんから卒業制作の依頼をいただいたのが始まりです。

制作には30万円ほどかかる予定だったのですが、学生さんの予算は15万円しかなくて。

それでも「なんとかしてあげたい」と思い、引き受けることにしました。実際にやってみたら、社員たちも「これは面白いね」と前向きに関わってくれて、学生さんにもとても喜んでもらえて。

この経験を一過性のものにせず、もっと広げていけたらと思い、奨励金付きのコンペとして形にしたんです。

インタビュアー:社員さんの反応も良かったんですね!

山本社長:はい、特に製造部の社員は、お客様と直接やり取りする機会があまりないので、学生さんが「職人さんのおかげで作品が形になった!」と感謝してくれたことが、すごく響いたようです。

そうした声が、現場の大きな励みになったと感じていますね。

インタビュアー:奨学金制度では、学生との接点がますます増えそうですね。

山本社長:そうですね。今年度からは、全国の建築・デザイン系の学校にプレスリリースを出して、参加希望者を募っています。

すでに5名の学生さんが「参加したい」と名乗りを上げてくれましたし、さらに4つの学校から「授業の中で取り組みたい」という前向きな声も届いています。

インタビュアー:すごい反響ですね!将来的にはどのような展開を考えていらっしゃいますか?

山本社長:順調にいけば、40名から最大で80名ほどの学生が参加してくれる見込みです。

いずれは、学生たちの作品を商品化することも視野に入れていますが、まずは学生とのつながりをしっかり築いていくことが大事だと感じています。イベントなどを通じて、もっと多くの学生と関わる場を増やしていけたらと思っています。

インタビュアー:ちなみに、どのような方が審査委員を務められるのでしょうか?

山本社長:著名な建築家の方々にお声がけしているところで、ありがたいことに、すでに6~7人の方からは「ぜひお願いします」と快諾をいただいています。

「社員の老後の安心 × 定着」が導入の決め手

インタビュアー:まず、福利厚生についてお伺いします。これまでにどのような課題や不安があったのでしょうか?

山本社長:以前はある福利厚生事業サービスに加入していまして、月800円程度で利用できる制度でした。勤続年数に応じたお祝い金や、スポーツイベントの抽選といった特典もあったのですが、実際に活用している社員は限られていたんです。まめに応募する人は楽しんでいましたが、関心がない人はまったく活用していなかったですね。

また、弊社が京都以外にも拠点が増えていく中で、「全員が平等に使えない福利厚生って、意味があるのかな?」と疑問を持つようになりまして。

インタビュアー:なるほど。制度が一部の人にしか使われていない、という実感があったんですね。

山本社長:はい、まさにその通りです。

さらに、私たちの世代はどこかに“老後への不安”を抱えていると思うんです。それで「社員たちはどう感じているんだろう?」と気になって、コロナ禍の時期に金融機関さんからのお誘いで、社員向けの金融セミナーを開催してもらったこともありました。

インタビュアー:社員の皆さんの反応はいかがでしたか?

山本社長:二班に分けて2時間ずつ行ったのですが、反応は正直あまり良くなかったんです。「年金の上乗せになる制度だからやった方がいいよ」と伝えたんですけど、ピンと来なかったようです。今、iDeCoを実際に活用している社員は40人中2名だけです。

インタビュアー:皆さんの心に全然響かなかったんですね。

山本社長:そうなんです。それでも、「何とか社員達の老後の不安を解消したいな」と、僕は思っていたんです……。そんなとき、異業種交流会でマネーリペアの社長と出会って、「1on1で話しましょう」と言われてお会いしたんです。そのとき、「あ、これだ」と直感的に感じました。

インタビュアー:どのような点に惹かれたのでしょうか?

山本社長:「老後の不安を減らすサポートになる」とか、「社員の定着率も上がる」といったお話を聞いて、すごく腑に落ちたんですよ。

懸賞のチケットなんかより、よっぽど実用的で意味があると思いました。

税金の適正化により7万円の手取り収入が上がった!

山本社長:マネーリペアのセミナーで、特に印象的だったのが、「6割の人が税金を払いすぎている可能性がある」と聞いたことですね。それで、まずは社員1人に試してもらったんですが――なんと約7万円も手取り収入が上がったんです。

インタビュアー:7万円!それは大きいですね。

山本社長:その社員は、奥さんがちょうど育休中だったので、配偶者控除を受けられる状態だったんです。でも本人はそれを申告していなかったんですね。そこで、マネーリペアを通じて申請してもらいました。

それでも、7万円は“少ない方”らしくて、ケースによっては25万円以上も手取り収入が上がることもあるそうです。

控除や社会保険料って、知っていれば防げる損失も多いんですよ。こういう“見落としがちな控除”をしっかり教えてくれる存在は、社員にとって本当に心強いと思います。

インタビュアー:その社員さんの反応はいかがでしたか?

山本社長:とても感動していましたよ。ちょうど娘さんが生まれるタイミングだったこともあって、「生命保険に入ろうかな」「マイホームも考えたいな」と、将来に向けたお金のことを真剣に考えるきっかけになったようです。

「まるで離島に突然、名医が駆けつけてくれたような安心感だった!」と話していて、本当に頼もしく感じたみたいですね!

インタビュアー:素敵な例ですね。お金に対する意識まで変わるなんて、本当に大きな変化ですね。

山本社長:そうなんです。お金のことって、自分から進んで勉強する機会はなかなかないですからね。会社に来て、社員一人ひとりに寄り添ってくれるマネーリペアのような存在は、本当にありがたいと感じています。

インタビュアー:ちなみに、御社は同業他社と比べても福利厚生がとても充実している印象があります。そのあたりは求職者にとっても大きな魅力になっているのでは?

山本社長:ありがとうございます。求人の場でも、「FP(ファイナンシャルプランナー)常駐」「退職金制度あり」「上乗せ労災あり」といった内容をしっかり伝えられるのは、他社と差をつけるポイントになりますね。

これらの制度に加えて、マネーリペアさんのサービスも合わせてアピールしていきたいと思っています。

経営陣にも効く「お金の学び直し」

インタビュアー:今後、マネーリペアに期待することや、追加してほしい機能などはありますか?

山本社長:そうですね、実は僕自身、「今の自分の状況では、何を選ぶのがベストなんだろう?」と迷うことがあるんです。だから、経営者向けにも個別でアドバイスをもらえるような場があったら嬉しいですね。

インタビュアー:山本社長ご自身も、資産運用について相談したいことがあるんですね。

山本社長:はい。僕は生命保険の変額保険に入っていまして、保障つきのものと、運用目的のもの、2本持っています。でも正直なところ、NISAや国内の証券口座などは手をつけられていなくて……。

インタビュアー:それは少しもったいないかもしれませんね。保険も大切ですが、今は債券などを含めて運用の選択肢も広がっていますし、利回りも上がっていますから。

山本社長:そうですね。私自身、もっとお金のことを勉強してみたいなと思っているところです。

インタビュアー:マネーリペアでは、経営者向けのマネーセミナーも実施しています。特に好評だったのが、「役員向けのマネー勉強会」ですね。経済の動きや制度の活用法、資産の守り方・増やし方などを学べる実践的な内容です。

山本社長:それは興味ありますね。具体的には、どんな内容が含まれているんですか?

インタビュアー:NISAや保険の活用方法、自分自身の資産ポートフォリオの組み立て方、経済の流れをどう読むか…といったテーマですね。参加された方からは「とても参考になった」と、後日お礼のメールをいただきました。

山本社長:いいですね!ぜひ参加してみたいです。経営者って教える立場に立つことが多いですが、自分自身が学ぶ場があるって、やっぱりありがたいですよね。

「自分の居場所」と感じられる職場にしたい

インタビュアー:ありがとうございます。御社で働く社員の皆さんに対して、どんな働き方や将来像を描いてほしいと考えていますか?メッセージのようなものがあればお願いします。

山本社長:そうですね。社員一人ひとりには、「自分自身のビジョン」をしっかりと持ってほしいと思っています。そのうえで、「自分にとって最適な働き方ができるのは、別注家具製作所だ」と、自然に感じてもらえるような会社にしていきたいんです。

インタビュアー:「ここで働くことが、自分にとって一番いい選択だ」と思える環境を目指しているんですね。

山本社長:はい。その人にとっての“ベストな働き方”は人それぞれ違うと思います。でも、それをこの会社の中で見つけて、ちゃんと実現できるようにしたい――そう思ってます。そう感じてもらえることが、僕にとって何より嬉しいですね。

- 導入先企業

株式会社別注家具製作所

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町98-1

私たちは経済活動を行う会社であると同時に、ものづくりの担い手でもあります。企業として、メーカーとして掲げているキーワードは「Quality of Life」と「Creativity」です。私たちがつくる家具に携わるすべての人々の暮らしをよりよいものに。

https://betchu-kagu.co.jp/